6月5日はロコモ予防の日

『ロコモ予防の日』は、ロコモ(ロコモティブシンドローム:日本語で「運動器症候群」)とその予防に関する正しい理解を広めることを目的として制定されました。

ロコモとは、体を動かすことにかかわる骨・関節・筋肉などの『運動器』の機能が低下し、要介護になりやすくなっている状態のことを指します。

自覚症状がなくてもロコモになっていたり、すでに進行したりしている可能性もあります。

いつまでも健康に歩き続けるために、ロコモの予防や進行を抑えて運動器を長持ちさせ、健康寿命を延ばしていくことが大切です。

自覚するための「ロコモ度チェック」

ロコモになってしまうと、体をスムーズに動かすことが出来なくなってしまいます。

更に、ロコモが進行することによってバランス機能が低下し、転倒によるケガや骨折に繋がります。

ケガや骨折によって日々の活動量が減少していき、体力・筋力は次第に衰え、結果的に介護が必要な状態になったり、寝たきりの原因にもなります。

日本整形外科学会ではロコモを早期発見するための「ロコチェック」を公表しています。

【ロコチェック】

- 片脚立ちで靴下がはけない

- 何もないところでつまずく

- 階段を上がるのに手すりが必要

- 家のやや重い仕事(掃除機をかける、布団の上げ下ろしなど)が困難

- 2kg程度の買い物をして持ち帰るのが困難

- 15分くらい続けて歩くことができない

- 横断歩道を青信号で渡りきれない

下記の7つの項目のうちひとつでも当てはまればロコモが疑われます。

ただ、ロコモの最大の特徴は回復が可能であることです。

すでにロコモになっている場合でも、きちんと対処すれば不安や不自由なく歩けるようになります。

ロコモ予防のために

ロコモティブシンドロームを予防する上で大切なのは、「運動」を日々の生活に取り入れることと、「栄養バランス」の取れた食生活です。

毎日の生活の中で、継続できることから少しずつ始めてみましょう。

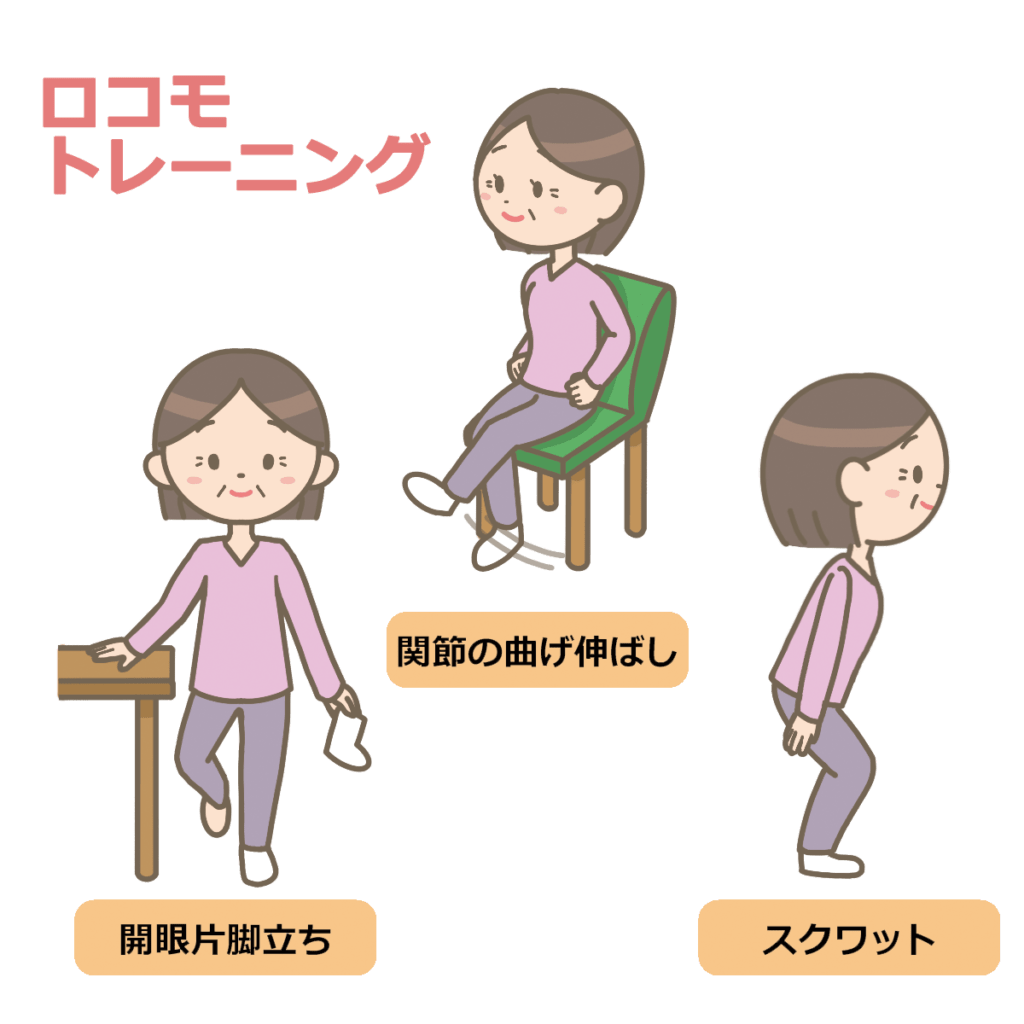

<片脚立ち>

床につかない程度に片脚を上げ、その状態を1分ほど保ちます。

支えが必要な人は十分注意して、机に手や指をついて行いましょう。

<スクワット>

足を肩幅に広げて立ちます。

おしりを引くように2~3秒かけてゆっくりと膝を曲げ、ゆっくり戻ります。

5~6回を1セットとして、1日3回を目安に行いましょう。

ゆっくりと行うことで足への負荷が高まり、下肢の筋肉が鍛えられます。

ロコモを予防するためには、太りすぎや痩せすぎに注意が必要です。

太りすぎると腰や膝などの関節に負担が生じ、痩せすぎると栄養不足により骨や筋肉の量が減ってしまいます。

運動器の骨・筋肉を強くするために、炭水化物・脂質・たんぱく質・ビタミン・ミネラルの「5大栄養素」を毎日3回の食事から摂ることが理想です。

そこで、東京都健康長寿医療センターが開発した食品摂取多様性スコアを構成する10の食品群の頭文字を取った合言葉「さあにぎやかにいただく」を紹介します。

参考:協会けんぽ栃木支部